一幅价值8625万的桃花,一张拍出7536万港元的面具,还有那个让整个民族驻足的《父亲》——这些名字背后,是一场持续四十年的视觉革命。

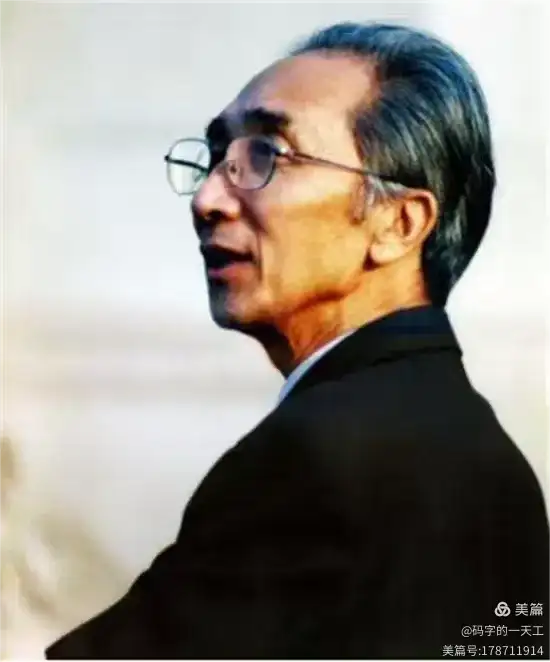

靳尚谊:古典精神的东方转译

作为新中国第一代油画家,靳尚谊的艺术之路始于1957年苏联专家马克西莫夫教授的油画训练班。但他并未止步于苏式现实主义,而是将目光投向更悠久的艺术源流。

在《塔吉克青年》等代表作中,安格尔的精确轮廓线与波提切利的装饰性色彩奇妙交融。画家舍弃了戏剧性冲突,以金字塔式构图营造出纪念碑般的肃穆感。那些单纯明净的色彩,如同“宁静清澈的湖水”,在和风轻拂下泛起几褶涟漪。

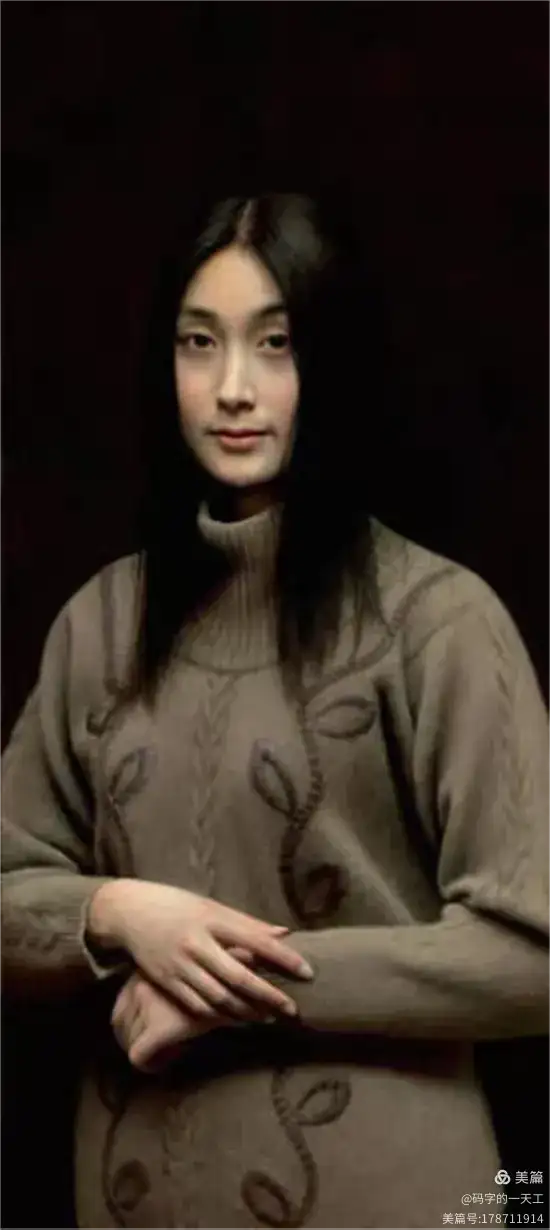

02 冷军:超写实的极限挑战

当观众站在冷军的《蒙娜丽莎—关于微笑的设计》前,总会情不自禁地凑近画布——毛衣的每根纤维、发丝的每道光泽都以显微镜级的精确呈现。这位武汉画院副院长用极端写实主义,在中国画坛劈开一条特立独行的道路。他的创作过程如同科学实验:逼近对象扫描式寻找细节,局部深入却始终统观全局。

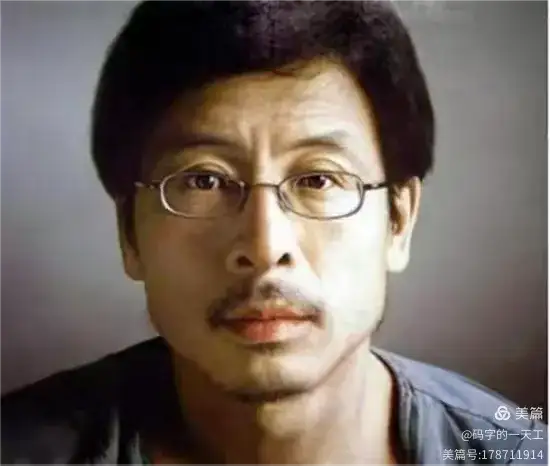

03 陈丹青:藏地风情的真实革命

1978年,当陈丹青在西藏昌都的雪野上遇见磕长头的朝圣者时,“伤痕美术”正席卷画坛。但他拒绝沉溺于历史创伤,转而用《西藏组画》展现藏民本真的生命力。《剪羊毛》中牧民俯身的动势,《牧羊人》中恋人笨拙的拥吻——这些剥离意识形态的日常片段,采用法国乡村绘画的质朴视角。这套组画成为70年代末写实主义转向的号角,其对人性的真实刻画,为后来的“85新潮”埋下伏笔。陈丹青用画笔证明:普通人的日常生活,同样值得史诗般的描绘。

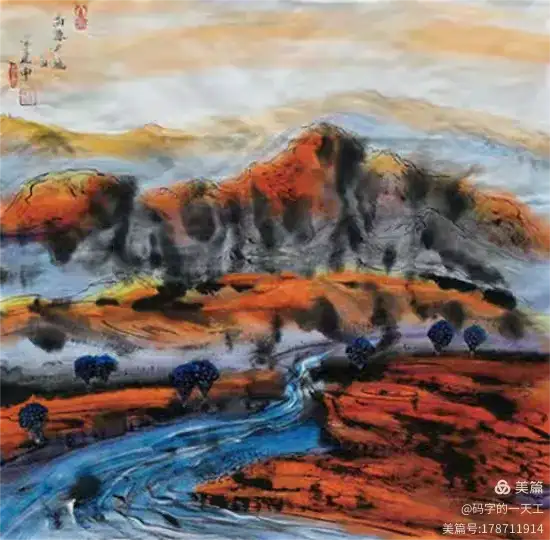

04 周春芽:传统符号的欲望解码

周春芽的柏林工作室里,悬挂着两幅截然不同的作品:八大山人的枯荷与基弗的废墟。这种跨文化嫁接造就了他独特的艺术基因。从德国新表现主义到文人画传统,他让最古老的符号迸发当代能量。“绿狗”系列中,爱犬“黑根”被赋予超现实的绿色,既是悼念之作,又暗喻被规训的野性;

05 梁静:白桦林中的忆境诗人

“白桦王”梁静的创作室内,堆满俄罗斯森林的写生稿。作为新古典主义与忆境画派创始人,他在油画布上编织东方诗意。白桦树干银白的肌理在《金土地》中被赋予神话般的辉煌,他提出“忆境画派”理念:从生活记忆提取精华画面。其技法融合巴洛克光影与宋元山水的虚实观,在唯美性中追求文化认同。

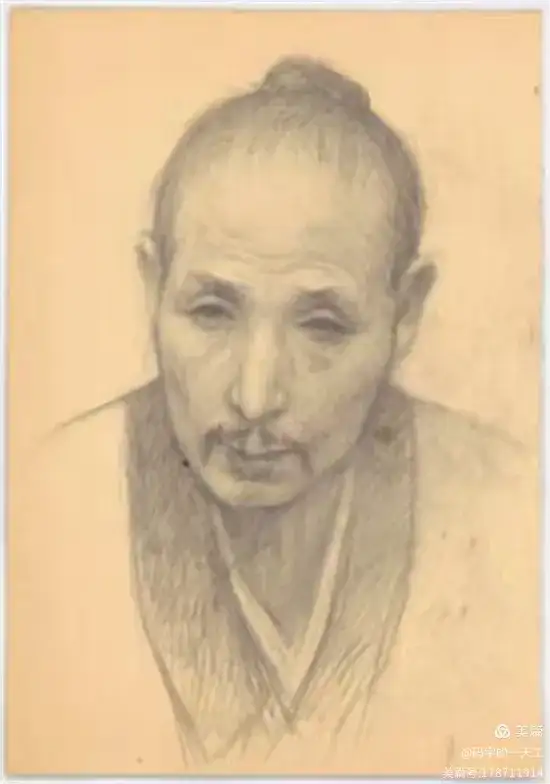

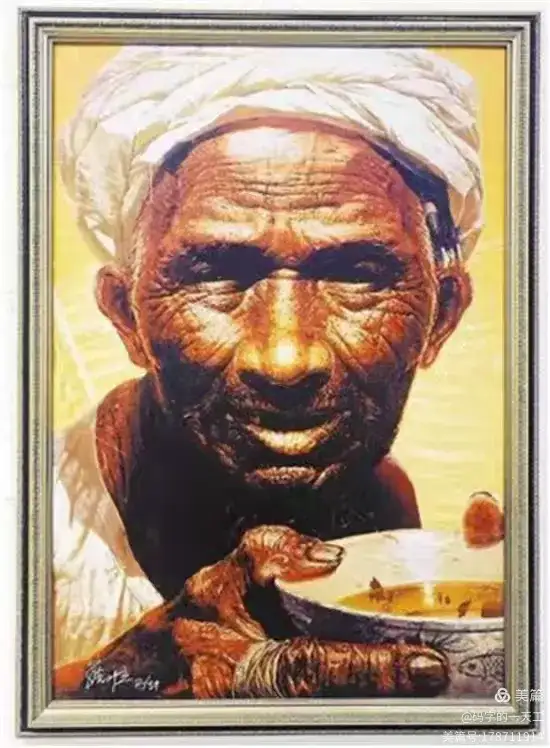

06 罗中立:民族父亲的永恒凝视

1975年除夕夜,四川达县厕所旁蜷缩的守粪农民,成为罗中立终身难忘的画面。五年后,这双眼睛化作《父亲》的凝视。为通过审查,画家在定稿时添加了耳后的圆珠笔——“有文化的农民”的政治标签。这个无奈之举却成为历史的证物:当3米巨幅上每一道如沟壑的皱纹冲击视觉时,那个不协调的笔反而昭示着特殊年代的艺术困境。

07 艾轩:雪域孤寂的抒情诗人

艾轩画笔下的西藏少女,永远带着疏离的忧伤。在《说不清明天的风》中,藏族女孩裹着破旧皮袍,目光穿透暴风雪,孤身立于无垠冻土带。英国克里斯蒂拍卖会上,这种孤寂美学让西方藏家为之倾倒。作为借景抒怀的大师,艾轩巧妙平衡神秘感与抒情性。他常将地平线压得极低,让人物被广漠天空吞没,却又用精致轮廓线赋予画面音乐性。

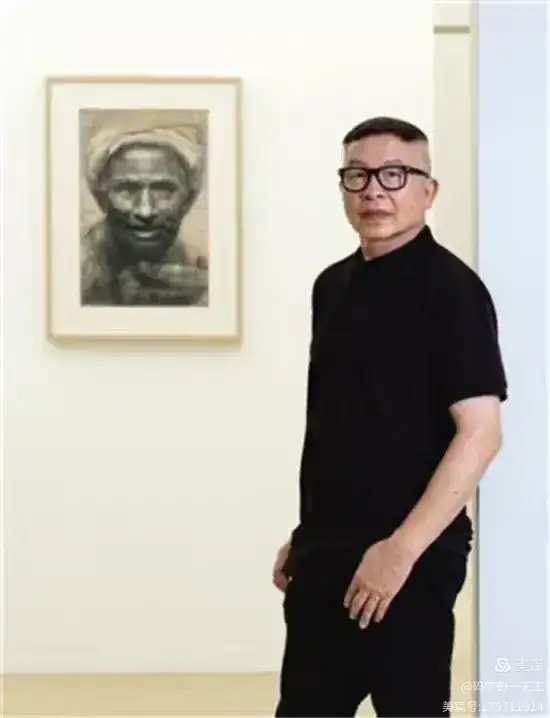

08 黄建南:卢浮宫里的东方莫奈

2011年,当黄建南的《旋律》悬挂进卢浮宫,与《蒙娜丽莎》共处一室时,法国美术家协会主席米歇尔·金宣告:“他改变了欧洲对中国艺术的看法”。这位双料上榜“在世国宝”的艺术家,用油画笔演绎了水墨的魂魄。

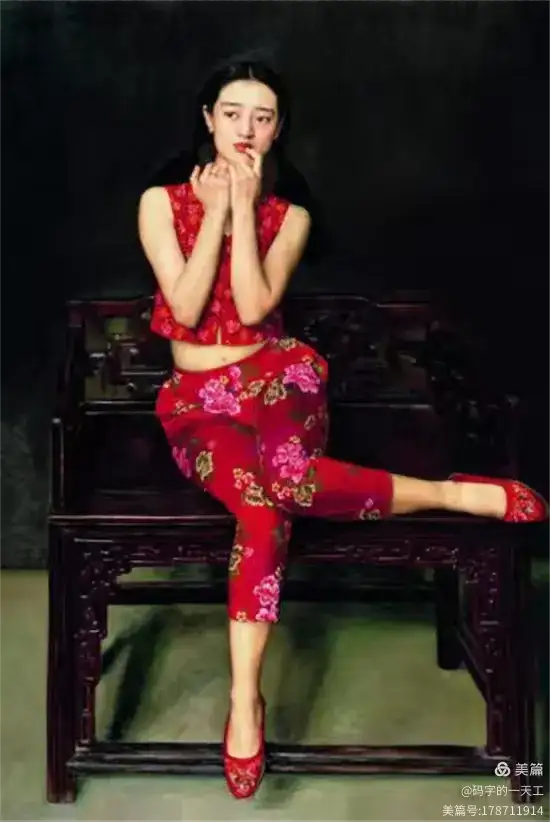

09 杨飞云:室内空间的灵魂捕手

走进杨飞云的画室,仿佛踏入维米尔的光影世界。这位中国新古典主义旗手,在《圣洁的爱》等作品中,让日常空间升华为精神圣殿。模特的肢体动作经数月推敲,瞬间姿态凝结成永恒。背景常被简化为单色域,褪色的青花瓷与明式家具构成含蓄符号。2010年《簪花侍女图》里,现代女子着汉服持团扇,油彩的厚重感与工笔的飘逸感达成奇妙和解,印证着杨飞云的主张:“油画的中国化不在口号,在每一笔的呼吸里”。

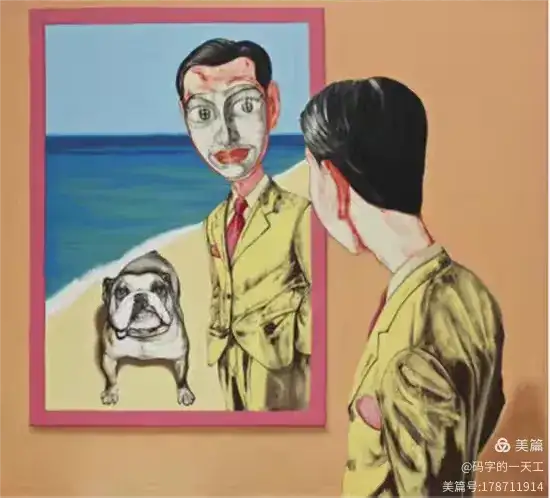

10 曾梵志:面具背后的都市寓言

2008年香港佳士得拍卖场,当《面具系列1996 No.6》以7536万港元落槌时,中国当代艺术正式进入亿元时代。画中假笑的白领与痉挛的双手,成为市场经济浪潮下的精神隐喻。早期《医院三联画》用表现主义笔触揭示社会阵痛;而近年《虎》等作品,则在抽象风景中融入传统水墨笔意。

从靳尚谊笔端流淌的塔吉克青年,到曾梵志画布上扭曲的都市面具;从罗中立刻画的守粪农民到周春芽挥洒的艳色桃花——这些作品共同拼贴出改革开放四十余年的精神地图。当梁静的白桦林在俄罗斯技法中舒展东方气韵,当黄建南的禅意山水登陆卢浮宫,中国油画已不再是西方艺术的注脚。

|

|

|

|

|

|

|

|

| 被感动 | 同情 | 囧囧 | 愤怒 | 和谐 | 悲剧 | 高兴 | 打酱油 |